Vous faites la généalogie de vos ancêtres, mais avez-vous pensé à faire la généalogie de votre maison ? Complémentaire, elle permet de découvrir le cadre de vie de vos ancêtres ou simplement l’histoire d’un lieu qui vous est cher.

Ma maison familiale actuelle a connu beaucoup de transformations depuis les années 1980. Et avant cela, nous savons qu'elle est issue de deux anciennes maisons réunies.

Mais comment en savoir davantage sur leur histoire ?

Si vous êtes propriétaire, les premières informations sont à chercher sur votre acte d’achat : vous y trouverez, entre autres, l’identification des parties (le vendeur et l’acquéreur), la désignation des biens et leur situation, notamment les numéros de parcelles inscrites au cadastre, l’origine de la propriété (les propriétaires antérieurs au vendeur), le prix de vente.

Si vous êtes locataire, vous pouvez demander ces informations à votre propriétaire.

Rappelons que l’on distingue les biens meubles et immeubles : les premiers peuvent être déplacés tandis que les second sont fixes ; ils regroupent tout aussi bien les maisons que les terres, prés, vergers, etc...

La généalogie d’un immeuble ressemble beaucoup à celle que vous faites avec vos ancêtres : vous partez d’une base, un de cujus (la maison 0), à une date donnée (l’acte d’achat par exemple) et vous recherchez à remonter les précédents propriétaires (et les dates de cessation du bien).

Si l’état civil est la première source pour faire votre généalogie familiale, le cadastre est le document de base pour une généalogie immobilière. Il permet de faire l’histoire d’une propriété (chronologie des propriétaires, évolution de la surface, date de construction, évolution du bâti).

Donc, grâce à votre titre de propriété, vous disposez du numéro de parcelle cadastrale de votre maison. Pour être clair, voici un exemple : ma propre maison familiale en Creuse.

Désignation du bien : une maison d’habitation sise sur la commune de Faux la Montagne, élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée de deux pièces et salle de bains, combles aménageables au-dessus. Construite en pierre, couverte de tuiles. Cour et jardin attenants. Le tout figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :

- Section : BV

- N° 109

- Lieu-dit Mercier-Ferrier

- Nature : Sol et maison

- Contenance : 7 ares 50 centiares

Ø À noter : Le cadastre actuel est en libre accès sur internet : vous pouvez facilement y retrouver votre parcelle sur le plan.

Mes parents achètent cette maison en 1991.

- Origine de la propriété : Ces immeubles appartiennent à Mlle Laveix* par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de Mlle Buchou* reçu par Me Pigerol, notaire à Gentioux, en 1986, publié au bureau des hypothèques d’Aubusson.

- Origine antérieure : ces immeubles appartenaient à Mlle Buchou* au moyen des acquisitions qu’elle en avait faites, savoir : la maison d’habitation et ses dépendances cadastrées section BV n°109, au terme d’un acte reçu par Me Orluc, notaire à Peyrelevade en 1980, publié au bureau des hypothèques d’Aubusson.

- Originairement ces immeubles appartenaient conjointement et indivisément et chacun pour moitié à M. Fleitou Adrien et Mme Fleitou Marthe, épouse Forest, demeurant à St Merd les Oussines et Tarnac. Ils dépendaient à l’origine des succession confondues de leurs parents, Fleitou Léonard et Barette Anna, en leur vivant demeurant à Mercier Ferrier, où ils sont décédés, l’épouse en 1918 et l’époux en 1938, laissant pour seuls héritiers leurs trois enfants (M. Fleitou Adrien et Mme Forest Marthe susnommés et M. Fleitou Marcel, décédé à Ussel en 1972, laissant pour seuls héritiers ses frère et sœur germains).

Donc, grâce à cet acte de vente, je dispose déjà de 5 « générations » :

- Mes parents en 1991

- Mlle Laveix* en 1986

- Mlle Buchou*en 1980

- Les enfants Fleitou en 1938

- Les parents Fleitou avant leur décès en 1918 et 1938.

Comme l’état civil, le cadastre n’est que la colonne vertébrale d’une généalogie : à vous de l’étoffer ensuite, de lui donner corps et chair. Ainsi dans mon exemple, je vais examiner les familles qui ont vécu dans cette maison avant nous : qui étaient-ils ? quels métiers faisaient-ils ? combien étaient-ils à vivre dans cette maison ?

Puis, petit à petit, on élargit le cercle : se renseigner sur le bâti rural pour comprendre comment sont construites les maisons du pays (les matériaux, les formes, les usages), quelle était l’économie locale souvent source d’influence du bâti (ici on s’attachera par exemple à l’histoire des maçons creusois), la géographie (village à mi-hauteur des collines, usage des droits d’eau, etc…).

Bien sûr, si vous avez la chance de pouvoir récolter la mémoire des anciens du voisinage, vous pourrez ainsi d’enrichir l’histoire de votre maison (dans mon cas l’incendie de 1934 qui a détruit le quartier, par exemple).

Continuons à remonter le fils de l’histoire. Si le cadastre actuel est mis à jour presque en temps réel, les versions antérieures ne l’étaient que périodiquement. Précédent notre cadastre contemporain, c’est le cadastre dit « napoléonien ». Nommé ainsi à cause de la loi de 1807 de Napoléon Ier qui en a prescrit la réalisation, il a en fait été réalisé, suivant les communes, entre 1808 et 1850.

Il a pour but de prélever la taxe foncière sur les biens bâtis et non bâtis en respectant la nature et la qualité du sol (pré, jardin, vigne, étang, maison...).

Ø À noter ! Il existe un changement de sectionnement entre le cadastre contemporain et le cadastre napoléonien.

Même si le cadastre contemporain reprend généralement les mêmes sections que celles du cadastre napoléonien, leur organisation interne n’est pas la même. Pour connaître la correspondance entre le numéro de sectionnement contemporain et le numéro de sectionnement napoléonien, il existe parfois des « tables de correspondance entre le nouveau et l’ancien numérotage des parcelles » (si on a de la chance).

À défaut, il est nécessaire de se reporter directement au plan ou de revenir à l’entrée propriétaire et chercher dans la table alphabétique de la matrice des propriétés, commencée en 1911.

Le cadastre napoléonien est composé de plusieurs types de documents (selon les époques et les lieux, les dénominations peuvent varier légèrement) :

1) les plans eux-mêmes :

- le tableau d’assemblage représentant l’ensemble de la commune.

- les planches, classées par sections, détaillant les parcelles - Attention, pour chaque section, il peut y avoir plusieurs feuilles).

2) une documentation « littérale » ou « cadastrale » :

- les états des sections : registres qui présentent, par section (A, B, C, etc.), chacune des parcelles rangées dans l’ordre numérique, précisant pour chacune d’elles le nom du propriétaire.

- les tables alphabétiques des propriétaires : tables qui indiquent toutes les parcelles possédées par un même propriétaire et renvoient à un numéro de folio, ou numéro de page, dans les volumes des matrices (les folios sont appelés cases à partir de 1882).

- les matrices des propriétés foncières : registres qui rassemblent au nom de chaque propriétaire les parcelles qu’il possède sur le territoire communal. À partir de 1882 elles seront nommées matrices des propriétés bâties et non bâties.

- les registres d’augmentation et de diminution : chaque parcelle qui subit une transformation (regroupement ou division) sont recensées par années puis par propriétaires.

Ainsi grâce aux tables vous pouvez avoir une vision globale des possessions de votre ancêtre.

Grâce aux matrices, vous pouvez analyser plus finement ces possessions.

Grâce aux plans vous pouvez les situer dans l’espace.

Où trouver le cadastre ?

Certains sites internet des archives départementales ont mis en ligne le cadastre napoléonien (en général dans la sous-série 3 P).

Comme les registres paroissiaux, la situation peut être très différentes selon les communes : une documentation précoce et riche ou beaucoup plus tardive et lacunaire.

Ø Attention ! Veillez bien à ce que l’ensemble des documents du cadastre soit en ligne, pas seulement des plans. En effet, si les plans ont été mis en ligne depuis assez longtemps déjà, ils sont néanmoins quasi inutilisables en généalogie s’ils ne sont pas accompagnés de la documentation écrite : ils peuvent vous donner une idée de l’environnement de vos ancêtres, mais sans les matrices on ne peut pas situer leurs possessions dans cet environnement. Si la documentation écrite n’est pas en ligne, il faudra vous rendre en salle de lecture.

C’est le cas, par exemple, en Maine et Loire : seuls les plans sont disponibles sur le site des archives en ligne.

Ø Mon astuce : j’ai pu consulter l’ensemble de la documentation sur le site des archives municipales d’Angers.

Là, j’ai trouvé :

- Le plan de 1810, les tables et matrices

- Le cadastre rénové une première fois en 1840 (plan et documentation écrite)

- La mise à jour en 1882 (documentation écrite)

- La mise à jour à partir de 1914 (existe mais n’est pas en ligne)

Pour ma commune creusoise, la situation est différente. Sur le site des archives départementales, je trouve :

- Le premier cadastre, réalisé en 1833/1834 seulement : les plans, les tables et matrices

- La mise à jour de 1882 (pas de plan rénové et seules les matrices bâties ont été conservées)

- La mise à jour de 1911 (tables et matrices)

- Le cadastre dit « rénové » – réalisé entre 1968 et 1975 – existe mais seul le plan est consultable en ligne

Enfin, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie qui a (peut-être) conservé sa collection cadastrale.

Gardez néanmoins à l’esprit que c’est une documentation cadastrale : elle ne constitue pas une preuve de propriété. Par ailleurs, comme dans toute recherche, il est important de croiser les sources. Les dates portées dans les matrices ne sont pas à proprement parler les dates des changements de propriétaires mais celles du changement de contribuable. La plupart du temps, quand les déclarations sont faites dans les règles au fisc, il faut compter deux ans entre l’acte (vente, don, succession…) et sa prise en compte par le cadastre. Mais j’ai pu constater, dans un cas extrême, la présence d’un propriétaire au cadastre qui était mort depuis près de 90 ans ! De toute évidence, la mise à jour n’avait pas été soigneusement faite par les services fiscaux. De même, les plans ne sont pas toujours justes au mètre près ! Cependant, le cadastre fournit une quantité d’informations et constitue ainsi une source très précieuse pour faire l’histoire de votre bien.

Comment procéder ?

Étape 1 : localiser votre bien

- Vous savez où se situe votre parcelle et connaissez son numéro : vérifiez son emplacement sur le plan de la section correspondante et n’oubliez pas de faire une copie pour enrichir votre généalogie immobilière.

- Vous savez où se situe votre bien, mais vous ignorez le numéro de parcelle : consultez d’abord le tableau d’assemblage de la commune et trouvez la lettre de section qui correspond à la zone géographique où se situe la parcelle. Reportez-vous au plan de la section souhaitée et identifiez la parcelle.

- Vous ignorez où se situe votre bien : reportez-vous à la table des propriétaires. Elle vous donnera la liste des parcelles possédé par votre ancêtre et son numéro de folio.

Ø À noter : Au départ, les tables sont classées dans l’ordre alphabétique, mais avec l’ajout progressif de nouveaux noms, ce classement alphabétique ne tient plus et les noms sont ajoutés par ordre chronologique pour chaque lettre.

Pour illustrer cette recherche, je reprends l’exemple de ma maison familiale. La parcelle BV109 du cadastre moderne correspond à deux maisons réunies, n°467 et 468 de la section C du cadastre napoléonien.

Je les retrouve bien sur le plan de 1833, seul plan disponible en Creuse.

Ø À noter : les parcelles étant très étroites, il n’y a pas la place d’inscrire les chiffres 467 ou 468 en entier : ne figure donc que la décimale, 7 et 8, sur le plan.

Les parcelles sont identifiées et localisées : il me faut maintenant remonter le fil du temps. Grâce aux informations fournies par mon acte de vente, je peux me démarrer mes investigations par le cadastre de 1911.

Étape 2 : la recherche dans la documentation écrite

Cadastre de 1911

L’origine de la propriété, indiquée dans l’acte de vente, mentionne M. Fleitou Léonard - et Mme Barette Anna son épouse - décédés respectivement en 1938 et 1918.

Je cherche le nom Fleitou dans la table alphabétique du cadastre de 1911 pour connaître son numéro de compte (appelé case, nouveau nom du folio depuis 1882).

Ø À noter : Dans le cas d’un couple marié, les biens sont mentionnés au nom du mari, quand bien même il s’agit de biens propres de l’épouse (ou de sa veuve).

En Limousin, il existe beaucoup d’homonymes : sur cette table, trois propriétaires se nomment Léonard Fleitou ! Il faut donc vérifier quel est le bon.

Chaque volume des matrices est organisé selon le n° d’ordre des cases.

Le « bon » Léonard est celui de la case 125. Pour en être sûre, la case porte le nom du propriétaire, son lieu d’habitation et parfois son métier (ça peut aider à l’identification et, quoi qu’il en soit, enrichir votre histoire immobilière). Et bien sûr, on retrouve la parcelle C467 parmi les possessions du compte !

La maison C468 appartient à un autre propriétaire : il va falloir faire une autre recherche pour elle.

Ø À noter : les matrices sont évolutives : le nom est rayé lorsque le bien change de mains (ce qui permet de connaître les propriétaires successifs).

Dans les volumes de cette période, on trouve plusieurs cases (donc plusieurs comptes) par page.

Sur une case on trouve :

- Le n° de la case actuelle et celui de l’ancienne (ici 125 et 156) ; ce qui évite un passage par la table si l’on a besoin de se référer à l’ancienne matrice.

- Le nom du propriétaire du compte.

- Les 4 colonnes des mutations : l’année d’entrée et de sortie du bien sont notées. Les colonnes « tiré de » et « porté à » indique le n° du compte du précédent propriétaire et celui du suivant lorsque le bien sort du compte.

- Le bien est ensuite identifié par son n° de section et de parcelle, le lieu-dit ou la rue où il se trouve.

- La nature de la parcelle : maison, pré, verger, etc…

- Son revenu (n’oublions pas que le cadastre est un document à visée fiscale).

- Les ouvertures imposables : pendant longtemps on a payé des impôts sur les portes et fenêtres, d’où cette précision ; cela permet aussi de se faire une idée du bâtiment.

Ø À noter : cette indication nourrit l’histoire de votre maison (un bâtiment comprenant une seule ouverture et un autre 15 ne signifie évidemment pas la même chose), ne la négligez pas !

Ici, la parcelle C467 est située à Mercier-Ferrier. C’est une maison. Elle est entrée dans le compte du propriétaire (Fleitou veuve) lors que la création du registre. Elle est passée à son fils en 1921. Elle est sortie en 1943. Une mention complémentaire indique qu’elle était tombée en ruine dès 1941. À l’origine elle valait 7,50 fcs, puis 12,50 fcs en 1926. Elle avait 1 à 2 ouvertures (soit une porte et une fenêtre).

Ø À noter : la tradition orale signale qu’après le décès du dernier propriétaire, la maison est restée vacante. Non utilisée ou louée, elle est déclarée comme ruine au cadastre. C’est ce qu’a acheté Mlle Buchou* en 1980.

On notera que ce propriétaire possédait deux autres maisons (parcelles C329 et C469) au même lieu.

Pour remonter plus loin l’histoire de cette parcelle, il faut se rendre dans les matrices précédentes, soit en passant par la table, soit en se rendant directement au n° de l’ancienne case s’il est indiqué (ici 156).

Cadastre de 1882

Les matrices bâties de 1882 se présentent de la même façon : plusieurs cases par pages.

Sur la case 156 on retrouve bien la parcelle C467, maison située à Mercier Ferrier, valant 7,50 fcs, comportant 1 à 2 ouvertures. Elle est tirée du compte 426.

Une nouvelle colonne est apparue sur cette matrice : la classe. Il s’agit de la valeur de la parcelle, représenté par un chiffre. Plus on est proche du 1, plus la valeur est haute. Ici c’est un 7 : la maison n’était donc pas d’une très grande valeur.

On voit sur cet exemple les précédents propriétaires de la case : la veuve Fleitou en 1908, son mari avant elle et Laluque Antoine le Jeune avant eux. En effet, la mère de Léonard Fleitou se nommait Marie Laluque, fille d’Antoine (le Jeune : son frère aîné se prénommait aussi Antoine). Cette parcelle s’est donc transmise de génération en génération depuis le XIXème siècle. Pour en être sûr, on le vérifie sur les matrices précédentes.

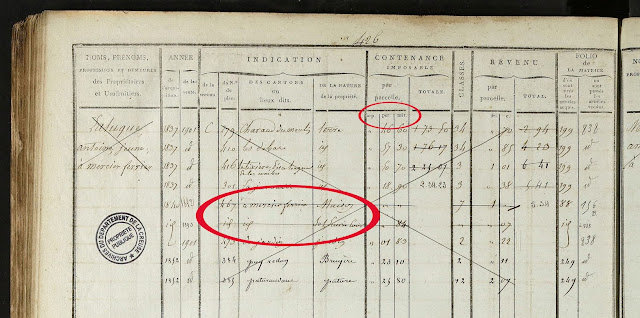

Cadastre de 1834

Dans les matrices de 1834, on se reporte au folio 426. À cette période il n’y a qu’un compte par page (compte qui peut se poursuivre sur plusieurs pages, donc plusieurs folios, si le propriétaire possède un très grand nombre de parcelles).

Le folio 426 appartient bien à Laluque Antoine le Jeune, à Mercier Ferrier. Les folios ont une présentation légèrement différente des cases. On retrouve néanmoins le nom du propriétaire, l’identification des parcelles, la nature de la propriété.

Ø À noter : la mention « sol » désigne le terrain sur lequel une maison est construite. Il peut être associé à la maison ou dissocié d’elle (chacun peut avoir un propriétaire différent), en particulier à partir de la mise à jour de 1882 où sont séparés les propriétés bâies et non bâties.

Au revenu, s’ajoute la colonne de la contenance, indiquant la taille des parcelles.

Ø À noter : la contenance s’exprime en arpents, perches et mètres – équivalent aux hectares, ares et centiares postérieurs.

Notre parcelle C467 a été acquise en 1840, tiré du folio 88. Elle est portée à la case 156 (on en vient en effet) en 1882.

Rendons-nous donc au folio 88 pour voir le précédent propriétaire.

Il s’agit de Brugère Pierre. D’après mes recherches généalogiques, on sort pour la première fois de la famille Laluque/Fleitou.

La date d’entrée et le folio d’origine de la parcelle C467 ne sont pas indiqués : cela signifie que c’est le premier propriétaire lors de la création du registre.

Elle sort bien en 1840 vers le folio 426, comme on vient de le voir.

Dans les années 1840 il y a donc eu une vente entre Brugère et Laluque (puisqu’ils ne sont pas de la même famille : le bien ne s’est pas transmis par succession familiale). On rappelle que la date indiquée dans le cadastre n’est pas forcément la date de mutation, mais celle de la mise à jour par les services fiscaux.

Pour continuer l’histoire de la maison, il faut chercher la mutation auprès d’un notaire par exemple (acte de vente) ou du service des hypothèques.

Recherche inversée

Vous vous rappelez ? Ma maison familiale actuelle est composée de deux maisons réunies, à l’origine. Les parcelles C467 et C468. On vient de remonter le parcours de la première. Voyons maintenant la seconde.

J’ignore à qui elle appartenait. Je vais donc illustrer une recherche à partir d’un n° de parcelle, méthode utilisée lorsqu’on ne connaît pas son propriétaire, depuis le début du cadastre jusqu’à aujourd’hui.

Cadastre de 1834

Première étape : l’état des sections. Ce registre est classé par section puis n° de parcelle. Il va nous indiquer le propriétaire correspondant.

Dans la section C de Mercier Ferrier, la parcelle 468

appartient à « Nauche Jean Antoine maçon à Mercier ».

La parcelle C468 est une « maison, écurie et cour ». Elle mesure 91 m (centiares). D’une valeur de 7 (la dernière catégorie) et d’un revenu de 1,07 fcs. Elle a 2 ouvertures imposables. On notera qu’il existe une parcelle C468 bis : un jardin.

Direction la table des propriétaires pour avoir plus de détails sur les possessions de cet Antoine Nauche.

Je le trouve dans la liste par ordre alphabétique : sous son nom sont regroupées toutes ses parcelles (sans plus de détail : pour en savoir plus il faut se rendre au folio indiqué).

Ø Attention : il existe plusieurs types de tables. Ne pas confondre le n° d’ordre (ici 187) et le n° de folio (n°316) qui est donné par la table.

La table donne le folio 316 mais surprise : je ne trouve pas la parcelle C468. Elle n’est pas loin, heureusement : je la retrouve au folio 319 qui appartient bien à Antoine Nauche (mais pas à Jean, aussi titulaire du folio 316) : les services fiscaux ne sont pas exempts d’erreurs !

Pas de date d’entrée pour la parcelle C468 : elle était en possession d’Antoine Nauche dès la création du cadastre en 1834. On voit que la « maison » est différenciée du « sol, écurie et cour ». Ces parcelles connaissent chacune un destin particulier : la première sort en 1882 et va au compte 219 B (ce B indique qu’il s’agit des matrices bâties, donc le cadastre mis à jour en 1882 – ce que confirme la date de sortie), la seconde en 1884 seulement et au compte 856.

Ø À noter : des abréviations peuvent se glisser dans les colonnes des matrices : retrouvez ci-dessous leurs significations

Liste des abréviations les plus courantes de la documentation cadastrale :

- P : Partie de. À la suite du numéro de la parcelle, ce p indique que cette parcelle a fait l’objet d’une division (uniquement dans les matrices du cadastre napoléonien)

- VP : Voie publique. La parcelle est passée en voie publique.

- DP : Domaine public

- NB : Indique un n° de folio d’origine dans la matrice des propriétés non bâties

- B : Indique un renvoi vers une case de la matrice des propriétés bâties

- EB : Évaluation du bâti (évaluation fiscale à l’année indiquée)

- AC / Augon con : Augmentation construction

- Transfon : Transformation

- Don / Demon / Démolon : Démolition

- Recon : Reconstruction

- Bt ral / Batt rural : Bâtiment rural

- RB / R + année : Révision bâti; indique que la valeur fiscale a été révisée, en cas de division ou de réunion du bien

- NI : Non imposable

- Sol / Sol de mon : Sol de maison

- Rectif. / Rec. : Rectification de la valeur imposable

- DA : Document d’arpentage (conservé par le service du Cadastre)

- BND : Bien non délimité : la parcelle appartient à plusieurs propriétaires suivant des proportions déterminées mais sans que les limites en soient connues

Comme l’autre maison familiale, elle est classée dans la plus basse catégorie (la 7). Dimension et revenu sont précisés.

La parcelle de sol C468 est transmise à Ruby Antoine (les recherches généalogiques de cette famille m’ont appris que c’est le petit-fils de Nauche Antoine). Il n’y a pas d’indication de sortie.

Ø À noter : lorsque vous examinez le folio d’un propriétaire, regardez bien si une même parcelle n’apparaît pas deux fois : en effet lorsqu’une parcelle est divisée en deux cela implique une nouvelle mutation, donc une nouvelle ligne dans le folio.

Cadastre de 1882

La maison C468 est donc transmise au compte 219 p64. Ce compte appartient toujours à Nauche Antoine, puis à Ruby Antoine son petit-fils.

Il n’y a pas d’indication de sortie : où va cette parcelle ?

Ø À noter : lorsqu’on passe du cadastre de 1834 à 1882 ou de 1882 à 1911 les transmissions ne sont pas forcément systématiquement précisées. Il vous faudra peut-être un peu de créativité pour retrouver votre parcelle !

Cadastre de 1911

Je tente au plus simple : je recherche le dernier propriétaire sur le cadastre de 1911. Effectivement je retrouve la C468 dans le compte de Ruby Antoine, case 272 (à défaut j’aurais pu la chercher chez son fils ou son gendre, dans l’hypothèse d’une succession familiale). Elle est notée « démolition totale » en 1961.

C’est en effet une parcelle nue que mes parents ont acquise. La boucle est bouclée.

Augmentation / diminution

Il existe une autre source dans la documentation cadastrale : le tableau des augmentations et diminutions (tableau annuel des modifications de la masse imposable).

Il permet de connaître l’évolution du parcellaire :

- Augmentations : construction et agrandissement de maisons.

- Diminutions : démolition de maisons, transformation de maisons en bâtiments agricoles, incorporation de parcelles à la voie publique.

Ces volumes sont classés par année puis par propriétaire. Ces indications peuvent préciser l’histoire de votre bien (transformation d’un fournil en maison d’habitation par exemple).

Vous avez maintenant toutes les clés pour entamer la généalogie de votre maison !

Ø À noter : il existe localement des plans ou des documents proches du cadastre à l’époque révolutionnaire ou sous l’Ancien Régime qui peuvent vous permettre de prolonger l’histoire de votre bien (compoix, état général des fonds, mappe sarde, etc...).

Pour poursuivre la recherche avant le cadastre il existe plusieurs pistes :

- les actes notariés (à la recherche d’une vente ou d’un partage successoral passé devant notaire par exemple).

- le contrôle des actes, mis en place par Louis XIV en 1693. C’est une procédure fiscale qui visait à faire payer des droits à chaque fois qu’était passé un acte devant notaire ou lors des successions. Après la Révolution on l’appelle l’enregistrement. Cela ne donnera pas le détail de la mutation, mais la date et le notaire concerné.

- l’hypothèque. Les registres de formalités vous renseigneront sur les mutations entre vifs, hors successions, retranscrites intégralement. À partir d’un patronyme, il est possible de retrouver la copie d’un acte passé entre vendeur et acquéreur d’un bien immobilier.

* Les noms ont été modifiés pour garantir leur anonymat.