Cet épisode est disponible en podcast !

Louis Astié naît à Cransac (12) le 18 février 1857. C’est un collatéral pour moi mais il est néanmoins le petit-fils de mon ancêtre Augustin Astié, chapelier à Conques dont j’ai pisté la maison sur ce blog (voir ici).

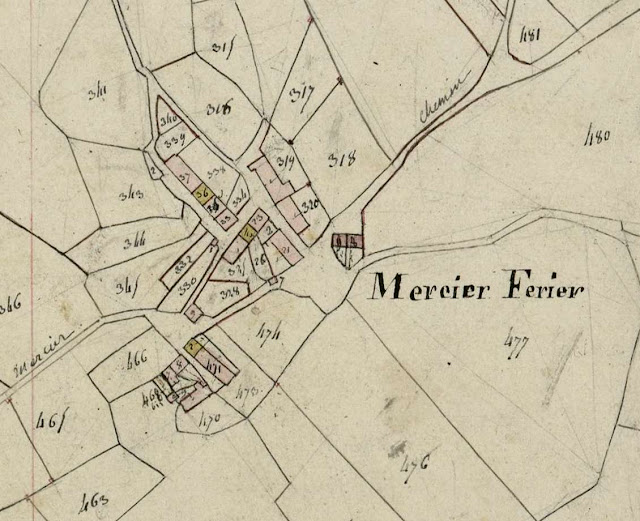

Il hérite d’ailleurs de cette fameuse maison, parcelle 96 au

cadastre. En 1870 il reçoit, en indivision avec sa sœur Julie, ladite parcelle.

Pépé Augustin est mort 9 ans auparavant, mais les impôts ne semblent pas s’en

être aperçu tout de suite…

Bref, ce n’est pas le sujet du jour. En 1877

Louis a 20 ans. Physiquement, il est très ordinaire : Il mesure 1,60 m, a

les cheveux et sourcils châtains, un front large et un menton rond sur un

visage ovale, une bouche et un nez moyens. Il demeure avec sa mère, Victoire

Issalis, à Aubin (entre Decazeville et Conques) où elle est journalière.

Lui-même travaille dans les mines de ce bassin minier qui voit son essor à cette

époque-là. Sa sœur cadette, Julie, n’est pas avec eux ; peut-être est-elle

déjà en région parisienne où on la retrouve en 1893. Son père, cantonnier, est

décédé en 1864, ainsi qu’une sœur aînée qui n’a vécu que 10 mois en 1854/1855.

20 ans, pour Louis, c’est l’heure du tirage au sort de l’armée…

Rappelons quelques grandes dates concernant le service militaire en France :

- 23 août 1793 : un décret de la Convention instaure une levée en masse. C’est une première forme de service obligatoire.

- 5 septembre 1798 : loi Jourdan-Delbrel indique que "tout Français est soldat et se doit à la défense de la Patrie" ; elle crée la Conscription et le service militaire universel : inscription et conscription sur les tableaux de recrutement pour les hommes de 20 ans révolus ; création des classes, tous les Français nés la même année formant une même classe ; service militaire obligatoire de 5 ans pour les hommes de 20 ans révolus.

- 1802 : loi qui instaure le tirage au sort désignant ceux qui partent sous les drapeaux et le remplacement qui permettent à ceux-ci d'échapper à la conscription en achetant un homme.

- 1818 : loi Gouvion-Saint-Cyr qui réinstaure la conscription. Le recrutement militaire se fait désormais par volontariat et par tirage au sort, avec possibilité de remplacement. Les jeunes gens qui ne sont pas tirés au sort sont immédiatement libérés de leurs obligations militaires.

- Loi Soult du 21 mars 1832 : Inverse les principes de la loi Gouvion-Saint-Cyr. Le recrutement se fait sur la base de l’appel, complété par le volontariat ; conserve le tirage au sort et la possibilité de remplacement.

- De 1818 à 1868 diverses lois reviennent sur la durée obligatoire du service militaire (6, 8, 7, 5 ans dans l’armée active).

- La loi Cissey du 27 juillet 1872 institue le service militaire universel avec la suppression du remplacement. Toutefois, de nombreuses dispenses sont encore accordées. Des registres matricules départementaux sont établis (ce qui nous intéresse bien en généalogie : ce sont souvent ceux-là qui sont mis en ligne en priorité). La durée du service est fixée à 5 ans d’armée d’active, puis 4 ans en réserve et 11 ans en territoriale. Les hommes sont donc susceptibles de passer 20 ans sous les drapeaux.

Louis, appelé en 1877, est concerné par cette dernière loi.

Mais comment cela se passe concrètement à cette époque-là* ?

Chaque année, les maires dressent un tableau de recensement des jeunes gens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans la commune. Ces tableaux sont publiés et affichés dans chaque commune au plus tard le 15 janvier. Ils sont accompagnés d’un avis qui indique le lieu et le jour où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du numéro assigné à chaque jeune homme inscrit.

La force du contingent appelé est fixée chaque année par une loi spéciale. Il est réparti entre les départements et les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur des tableaux de recensement.

Louis Astié, dont le patronyme commence par un A et demeure dans une commune qui commence aussi par un A (Aubin, près de Decazeville), avait-il plus de chance qu’un autre de se retrouver en haut de la liste ? Toujours est-il que, ce jour-là, il se retrouve avec tous les jeunes gens de sa classe au chef lieu du canton, à Aubin. Sans doute a-t-il rejoint son cousin qui est de la même classe que lui, qui est mineur comme lui et qui s’appelle… Louis Astié !

(Il va de soi que je les ai confondu plusieurs fois !)

L’examen des tableaux et les opérations de tirage au sort pour le canton d’Aubin a lieu le 2 février 1878. La séance commence à 10 h dans la salle de la mairie. C’est le sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche, assisté des maires des 11 communes du canton, qui procède au tirage au sort. 10 gendarmes ont été appelés pour maintenir le bon ordre. C’est le sort (sans mauvais jeu de mot) de 312 hommes qui se joue ce jour-là. L’ordre des communes appelées au tirage est lui-même tiré au sort. Aubin est la 3ème des 11 communes.

Le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans l'urne, après s'être assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir. Aussitôt, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents ou, à défaut, le maire de leur commune tirent à leur place. L'opération du tirage achevée est définitive. Elle ne peut, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'on a tiré pour lui.

Le premier Louis, celui qui nous occupe aujourd’hui, n’a pas eu longtemps à attendre : il est le n°1 sur la liste ! Son cousin, le second Louis, a patienté un peu plus longtemps : n°186.

La liste cantonale, par ordre de numéros, est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l'urne. Il y est fait mention des cas et des motifs d'exemption et de dispenses que les jeunes gens ou leurs parents, ou les maires des communes se proposent de faire valoir devant le conseil de révision. S’il n’y a aucun motif à présenter, on inscrit la mention SR (Sans Raison). C’est le cas du second Louis qui, sans raison valable à faire valoir, est donc directement incorporé au service actif. La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée et signée. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton. La séance à Aubin est levée à 14h30.

Le premier Louis est donc le n°1 de la liste. Pour échapper au service militaire, il lui reste le conseil de révision et une éventuelle dispense.

Il existe différents motifs d’exemption et de dispense :

- Sont exemptés du service militaire, les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée.

- Sont dispensés du service d'activité, en temps de paix, l'aîné d'orphelins de père et de mère; le fils unique ou l'aîné des fils d'une femme veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle ou entré dans sa 70ème année ; un jeune homme dont un frère est dans l'armée active; celui dont un frère est mort en activité de service ; etc…

- Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire les membres de l'instruction publique, les professeurs des institutions nationales des sourds-muets et des institutions nationales des jeunes aveugles, les artistes qui ont remporté les grands prix de l'Institut ou les élèves ecclésiastiques…

Après le tirage au sort a donc lieu le conseil de révision. Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispenses sont jugées en séance publique. Le conseil de révision est composé du préfet, d'un membre du conseil général du département, d'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire, le commandant du recrutement, un médecin militaire, etc...

Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances et peuvent être entendus. Tous les conseils de révision doivent se tenir avant le 1er juillet, date du début officiel du service.

Le conseil de révision qui nous occupe a lieu le 3 avril 1878 au chef lieu de canton, Aubin. Il est composé du Préfet, Louis Assiot, un conseiller de préfecture, le Conseiller général Urbain Austry, un conseiller d’arrondissement. Sont aussi présents divers militaires, dont le commandant du dépôt de recrutement et le médecin militaire ; ainsi que les maires des communes du canton. Le conseil est déclaré ouvert à 8h20.

Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement sont convoqués, examinés et entendus l’un après l’autre. Ils peuvent alors faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés. Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne se prononce qu'après avoir entendu le médecin présent. Les cas de dispenses sont jugés sur la production de documents authentiques et sur les certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent, en outre, être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant. Les décisions du conseil de révision sont définitives.

Après que le conseil de révision a statué sur les cas d'exemptions et sur ceux des dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste du recrutement cantonal du contingent est définitivement arrêtée par le conseil de révision. Elle mentionne les noms des hommes reconnus aptes avec le nom de l'unité d'affectation. La liste d’Aubin est signée et la séance levée à 16h.

Cette liste, divisée en cinq parties, comprend :

- Par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes;

- Tous les jeunes gens dispensés du service;

- Tous les jeunes gens conditionnellement dispensés, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'on engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits;

- Les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service-dans l'armée active, mais ont été reconnus aptes à faire partie d'un des services auxiliaires de l'armée;

- Enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.

L’étape suivante de la procédure est la création des registres matricules, dressés au moyen des listes cantonales du contingent sur lesquelles sont portés tous les jeunes gens qui n'ont pas été déclarés impropre au service militaire ou qui n'ont pas été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.

Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit et successivement tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation, jusqu'à ce qu'il passe dans l'armée territoriale.

Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui change de domicile, est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à la mairie du lieu où il vient s'établir. S’il ne le fait pas, il peut être déféré aux tribunaux ordinaires et puni d'une amende de dix à deux cents francs; il peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie:

- De l'armée active pendant cinq ans; elle est composée de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée;

- De la réserve de l'armée active pendant quatre ans; elle est composée des exemptés et des volontaires avec une durée de service de cinq ans et des jeunes gens qui, après un service de cinq ans dans l'active, sont également obligés de servir quatre ans dans la réserve.

- De l’armée territoriale pendant cinq ans; elle est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve ;

- De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans ; elle est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée.

Chaque année, au 30 juin, en temps de paix, les militaires changent de statut :

- ceux qui ont achevé le temps de service prescrit dans l'armée active, sont envoyés dans la première réserve

- ceux qui ont accompli le temps de service prescrit dans la réserve de l'armée active, sont envoyés dans l'armée territoriale

- ceux qui ont terminé le temps de service prescrit pour l'armée territoriale, sont envoyés dans la deuxième réserve

- ceux qui ont terminé le temps de service pour la deuxième réserve, reçoivent leur congé définitif.

En temps de guerre, ils reçoivent leurs affectations immédiatement après l'arrivée au corps.

Louis a fait valoir son état familial : son père est décédé en 1864. Il laisse une veuve et deux enfants, lui-même et sa jeune sœur Julie âgée de 18 ans. Il entre donc dans le cas de l’article 17 comme fils unique d'une femme actuellement veuve. Sans doute a-t-il produit des copies d’actes d’état civil (notamment l’acte de décès de son père) qui prouve son état et tout autre document nécessaire. Sa demande est reçue : il est dispensé.

Il est inscrit dans la 2ème partie de la

liste (celle des dispensés, donc). Néanmoins dispensé ne signifie pas qu’il est libéré complètement du service

militaire : il ne fait pas de service actif, mais il reste mobilisable. Il suit le cours de sa classe (active, réserve, territoriale) tout en restant dans ses foyers. Si son motif de dispense disparaît, il rejoint sa classe.

Revenons au parcours normal du soldat : après l'armée d'active, il est versé dans la réserve. Napoléon III a souhaité instituer, dès 1866, une réserve militaire comparable à celle de l’armée prussienne. Cependant elle ne fut officiellement créée qu’en 1872. En effet les troupes de cette proto-réserve, peu formées, mal organisées et médiocrement commandées furent incapables de résister à l'invasion allemande et de défendre Paris en 1870. C'est donc après la chute du Second Empire que sont instituées les réserves telles qu’elles ont existé jusqu’à la fin du XXe siècle.

Les jeunes gens qui sont versés dans la réserve restent à la disposition du ministre de la guerre. Ils peuvent néanmoins se marier sans autorisation. Ils sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre part à des revues et à des exercices afin qu’ils restent opérationnels, même dix ans après la fin de leur service dans l’armée active.

Au début, les exercices de la première année duraient trois mois, après lesquels les jeunes gens étaient renvoyés provisoirement « en congé » (on ne disait pas encore réserve). La deuxième année, ils étaient rappelés dans les dépôts pour y être exercés de nouveau pendant deux mois, et la troisième année pendant un mois. Ensuite les exercices de la troisième année furent supprimés et la durée des manœuvres restantes progressivement réduite à un mois, voire 15 jours (après 1900).

Jusqu'au début du XXe siècle les hommes concernés sont avertis par le maire et par voie d'affichage en début d'année.

La première période d’exercices se déroule théoriquement la deuxième année après le passage dans la réserve de l'armée d'active. Elle dure 28 jours jusqu'en 1905, puis 23. Dans l'infanterie, la majorité est appelée fin août afin qu'ils participent aux grandes manœuvres qui se déroulent la première quinzaine de septembre. Une dispense ou un ajournement peut être accordé dans certains cas.

Lors de ces manœuvres, les jeunes gens étaient réunis dans l'un des dépôts d'instruction établis dans leur département. Une visite médicale peut être organisée. Ceux reconnus momentanément hors d'état d'accomplir leur période d'instruction sont ajournés et renvoyés immédiatement dans leurs foyers. Les autres y apprennent l'entretien de l'armement, le service de campagne (dont l'hygiène des hommes), l’entraînement au tir et à la marche, puis les manœuvres.

A l'expiration de chaque période d'instruction, la mention de l'accomplissement de cette période est inscrite sur le livret individuel du soldat et sur sa fiche matricule.

La deuxième période d'exercices se déroule entre quatre et six ans après leur passage dans la réserve. Son contenu est assez similaire à la première.

Toute fraude dans les déclarations des jeunes gens, ou non présentation réglementaire, est soumise à différentes peines selon les cas (amendes ou emprisonnement), qu’ils soient dans l’armée active, engagé volontaire ou dans la réserve.

Tant que le motif de dispense existe, Louis n'a pas à revêtir l'uniforme. Mais si le motif disparait, ses obligations militaires reprennent. Il ne repart pas de zéro, c'est-à-dire qu’il ne rentre pas dans l’active comme tout nouvel appelé, mais suit le court normal de sa classe (1877 en l’occurrence), comme on l'a vu plus haut. Ainsi, avec sa classe, il est passé ("théoriquement") dans la réserve le 1er juillet 1883. Selon son statut, il a été dispensé de la première période d'exercices en 1884.

Or la mère de Louis meurt en mai 1886 et avec elle disparaît la veuve dans l’équation « fils aîné de veuve ». Louis est donc rappelé à ses obligations militaires. Comme le reste de sa classe, on le convoque pour accomplir sa période d'instruction de réserviste, d'une durée de 28 jours (celle qui correspond à la deuxième période d’exercice puisque nous sommes 9 ans après l’appel). Pour cela il aurait dû se présenter le 6 septembre 1886 au chef lieu du département pour y être passé en revue avec son régiment d’infanterie à Rodez. Mais il ne « s’est même pas présenté un mois après ». Le 6 octobre il fait l’objet d’un signalement d’un réserviste de la classe 1877 (n’ayant pas servi) et déclaré insoumis.

D’après le Code Militaire**, est considéré comme insoumis tout jeune soldat appelé par la loi, tout engagé volontaire ou tout remplaçant qui, hors les cas de force majeure, ne s'est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route.

Les jeunes soldats, les engagés volontaires et les remplaçants qui ont reçu leur ordre de route, mais qui ne sont pas encore réunis en détachement, ni arrivés au corps sont considérés comme étant justiciables des conseils de guerre. Cela inclus notamment les jeunes soldats laissés dans leurs foyers (la réserve) lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus, exception faite des transports sous la conduite de la force publique, d’entrées dans un hospice ou de détentions dans une prison militaire.

La désertion intervient lorsqu’un soldat s’absente sans autorisation, ou qu'il voyage isolément d'un corps à un autre, ou que son congé ou sa permission ont expirés.

En temps de paix, la peine prévue pour insoumission est un emprisonnement de six jours à un an ; en temps de guerre, elle est portée de un mois à deux ans d'emprisonnement.

Phénomène ancien, et récurrent, on commença par punir la désertion de la peine de mort; et cet état de chose subsista jusqu'en 1638. La peine capitale fut alors remplacée par les galères; puis elle fut ordonnée, de nouveau, pour disparaître encore. Elle était frappée, au moment de la Révolution, d'une punition corporelle et de la prolongation du service militaire. Les lois successives créèrent des juridictions et des pénalités diverses, selon les nécessités des temps.

L’autorité militaire a le devoir de prescrire toutes les mesures pour que les déserteurs et insoumis soient immédiatement recherchés et arrêtés. La prescription de ces faits ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de 47 ans.

Les hommes qui, sans motifs légitimes, se présentent en retard dans les trois premiers jours de la période à laquelle ils sont convoqués, sont punis disciplinairement par l'autorité qui a constaté la faute. Ils sont, d'ailleurs, tenus d'accomplir immédiatement et intégralement leur période.

Ceux qui, à l'expiration des délais fixés ci dessus, n'ont pas rejoint le corps dans lequel ils devaient accomplir leur période (corps d'affectation ou autre) sont immédiatement signalés au commandant de recrutement de leur domicile. Ils sont, à cet effet, inscrits sur une liste nominative de signalement d’insoumis, établie par classe de mobilisation et adressée par le corps au commandant de recrutement intéressé dès le troisième jour de la période d'exercices. Celui-ci formule une plainte officielle qui énonce l'époque à laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre son corps.

Sont annexés à la plainte :

- La copie de la lettre de mise en activité ;

- La copie des pièces énonçant que l'insoumis n'est pas arrivé à la destination qui lui avait été assignée;

- L'exposé des circonstances qui ont accompagné l'insoumission.

Louis ne s’étant pas présenté au chef lieu de subdivision au jour fixé par son ordre de route, une plainte est portée à son encontre comme réserviste appelé pour accomplir une période d’exercices de 28 jours insoumis.

Le commandant de recrutement fait alors rechercher ces hommes par la gendarmerie. La police judiciaire militaire est en charge de rassembler les preuves, et de livrer les auteurs à l'autorité.

Louis a été déclaré insoumis le 6 octobre 1886, arrêté le 3 décembre 1886, écroué le 4. La plainte le concernant est officiellement adressée au Ministre de la guerre, au Préfet de l’Aveyron, au Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de la Haute Garonne le 7 décembre 1886.

Une fois arrêté, le prévenu est interrogé par le rapporteur sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui présente toutes les pièces pouvant servir à conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît. S’il y en a, les témoins de l’affaire sont auditionnés. S’ils résident hors du lieu où se fait l'information, le rapporteur peut requérir, par commission rogatoire le juge d'instruction ou le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins demeurent, à l'effet de recevoir leur déposition. Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. A défaut une amende peut être ordonnée.

L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier.

Après l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt. Le commissaire rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur.

L'instruction terminée, le rapporteur transmet les

pièces, avec son rapport et son avis, au général commandant la division, qui se

prononce sur la mise en jugement et, le cas échéant, ordonne de convoquer le

conseil de guerre ; il en fixe le jour et l'heure de sa réunion. L'insoumis

est jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il est

arrêté.

Trois jours avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. Si le prévenu ne fait pas le choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président.

Le conseil de guerre est composé d’un colonel ou un lieutenant-colonel qui fait office de président, et plusieurs juges (officiers ou sous-officiers).

Le Conseil de guerre du XVIème corps d’armée qui a jugé Louis a eu lieu le 19 janvier 1887 à Montpellier. Il est présidé par le lieutenant colonel du 122e de ligne, M. Guasco.

Les séances conseil de guerre sont publiques, sauf s’il y a danger pour l'ordre ou pour les mœurs : elles se tiennent alors à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le président fait amener l'accusé, lequel comparait sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur. Il est interrogé par le président sur son identité et lui fait connaître le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi. Il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, dans le cours des débats, appeler toute personne dont l'audition lui parait nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité. Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins. Le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions et développe les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense. Une fois les débats terminés, le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre du conseil, ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'auditoire.

Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du commissaire impérial et du greffier. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure. Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier.

Les questions sont posées par le président dans l'ordre suivant pour chacun des accusés :

- L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ?

- Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante ?

- Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi ?

Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil de guerre délibère sur l'application de la peine.

Les peines sont graduées au vue des circonstances du crime ou du délit, et selon que la désertion ou insoumission a eu lieu en temps de paix, de guerre ou de siège, à l'intérieur, à l'étranger, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi. Des conseils de guerre spéciaux sont institués pour juger les déserteurs et insoumis.

Les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime sont : la mort, les travaux forcés, la déportation, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation militaire. Les peines en matière de délit sont : la destitution, les travaux publics, l'emprisonnement, l'amende.

Le jugement est prononcé en séance publique. Le président donne lecture des motifs et du dispositif.

Si l'accusé n'est pas reconnu coupable, le conseil prononce son acquittement, et le président ordonne qu'il soit mis en liberté. Si le conseil de guerre déclare que le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu'il soit mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le recours en révision. S’il est condamné, le greffier en donne lecture à l'accusé et l'avertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures. Le procès-verbal est dressé et signé.

S'il n'y a pas de recours en révision, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours. Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division du jugement du conseil de guerre pour qu’il requière l'exécution du jugement.

Louis a été condamné à 8 jours d’emprisonnement. Cela ne le changera pas beaucoup de son ordinaire car la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à sa période d’exercice c’est qu’il était… en prison !

Et oui, c’est là qu’il a été cueilli par les autorités : à sa sortie de la prison d’Albi.

C’est la presse qui nous raconte les motifs de son incarcération en détention civile.

Le XIXème siècle marque l’essor de la presse, notamment grâce à la modernisation des techniques, à l’alphabétisation et à l’augmentation de la publicité, qui permet la baisse des coûts de production (et donc de vente).

Mais à cette époque, je journalisme n’était pas ce qu’il était aujourd’hui. On est encore loin d’une écriture journalistique spécifique, avec ses codes propres (hiérarchie codifiée de l’information, rôle et place de l’anecdote, titre, chapeau). Les rédactions sont moins importantes, c'est-à-dire, qu’il y a moins de journaliste embauchés par journaux. La profession journalistique n’existe pas encore vraiment. On parle parfois d’écrivains de journal pour les désigner.

A l’époque, la frontière entre journalisme (information, chronique) et littérature (conte, fiction) est mince. Les journaux influencent la littérature (les écrits jusqu’alors principalement argumentatifs deviennent narratifs) et inversement. Des écrivains travaillent au sein des journaux. Certains d’entre eux se font connaître grâce aux feuilletons, histoire publiées par épisode dans les quotidiens. Si la partie « feuilleton » est clairement identifiée comme une partie imaginaire, des éléments fictionnels infusent aussi l’ensemble des écrits, dans le ton et le style des articles. De plus, ces écrivains signent aussi des articles où ils trouvent une tribune pour exprimer leurs idées politiques et artistiques au lecteur, de façon directe.

Les publications font souvent 4 pages à cette époque. Les pages 2 et 3 sont appelées le ventre mou du journal. On y trouve une série d’articles qui ne sont pas signés et qui sont souvent republiés dans plusieurs titres (ce que les lecteurs savaient pertinemment). Ils ont beaucoup de succès parce qu’ils sont poignants, émouvants ou a contrario parce qu’ils comblent nos besoins naturels de frissons et d’horreur, mais aussi parce qu’ils sont en prise avec les préoccupations de l’époque et font vendre.

C’est là que l’on retrouve l’histoire de Louis, publiée dans plusieurs titres comme c’est l’usage (le Journal de Toulouse, le Progrès libéral et Le Petit républicain de Toulouse et du Midi, articles identiques au mot près ; La Dépêche, article légèrement différent).

D’après le Journal de Toulouse, dans son édition du 18 juin 1886, les sergents de ville qui faisaient leur ronde de nuit en banlieue ont arrêté trois hommes. La Dépêche précise que cette ronde avait pour but de « parcourir les différents quartiers de la banlieue pour rechercher les vagabonds et les repris de justice qui infestent ces parages ». Ils ont trouvé, couchés dans une métairie à la Côte Pavée (quartier résidentiel bourgeois de Toulouse située sur les hauteurs de l'est de la ville) « trois de ces chevaliers errant et à sinistre figure, qui dépouillent les arbres fruitiers de leur récolte et font main basse sur les volailles de nos basses cours. Ces parasites ont été désagréablement surpris par cette visite matinale qui les a mis dans la pénible situation d'abandonner la paille fraîche des étables où ils dormaient d'un si profond sommeil, pour aller s'étendre sur le lit de camp, beaucoup moins confortable, du violon du Capitole. Ces trois nomades, tous étrangers au département, n'ayant ni domicile fixe ni titre de voyage pouvant servir à établir leur identité, seront mis à la disposition de M. le procureur de la République comme prévenus de vagabondage. Ce sont les nommés François Naudy, âgé de 41 ans, sans profession, originaire d’Orlu (Ariège) ; Augustin Dallée, 42 ans peintre en bâtiments, né à Dijon (Côte d'Or) et Louis Astié, âgé de 28 ans, mineur, de Cransac (Aveyron) ».

On admirera au passage les « chevaliers à tristes figures » et autres tournures de l’article.

Mais qui sont ces trois hommes ?

Deux François Naudy sont nés à Orlu ; un en 1844 et un autre en 1845 : difficile de dire lequel est notre protagoniste. Un homonyme, natif d’Orlu à la même période, vit à Toulouse en 1911 : est-ce que notre homme se serait finalement fixé dans la ville rose ?

Augustin Dallée est probablement celui qui naît le 7 septembre 1843 sous les prénoms d’Auguste Simon (aucun autre candidat ayant pu correspondre n’ayant été trouvé à Dijon). En 1908 une enquête est ordonnée par le tribunal de première instance de Dijon pour constater officiellement son absence : quelqu’un, au pays, doit l’attendre vainement depuis longtemps…

Sans oublier notre Louis, bien sûr.

Les trois individus, n'ayant pu faire connaître leurs moyens d'existence, ont donc été incarcéré pour un mois.

Mais ce n'est pas le seul séjour en prison pour Louis. En effet sa fiche matricule lève un coin de voile sur ce sujet car ce type de document comporte toujours... les condamnations du soldat. Louis a fait plusieurs séjours en prison :

- à partir du 10 avril 1886 pour 8 jours (condamnation par le tribunal correctionnel de Perpignan); motif : vagabondage.

- à

partir du 23 juin 1886 pour un mois (tribunal de Toulouse);

vagabondage. C'est la conséquence de l'épisode que l'on a vu relaté par

la presse.

- à partir du 4 novembre 1886 pour un mois (tribunal d'Albi); vagabondage.

C'est à la suite de cette troisième condamnation que Louis a été cueilli par la police à la prison civile d’Albi. L'année 1886 a été mouvementée pour Louis. Que s'est-il passé entre 1877 où il était mineur à Aubin et cette période de vagabondage multiple en 1886 ? Mystère.

Quoi qu’il en soit, la détention en prison civile n’est pas un des cas de force majeure prévue par le code de justice militaire qui exempte un jeune homme de se présenter à ses obligations militaires. Louis est donc arrêté le 3 décembre dès sa sortie de prison. Le lendemain il a été écroué. Arrêté à Toulouse, il a été jugé à Montpellier. Normalement il est envoyé à la prison militaire du lieu où siège le conseil de guerre, donc probablement en Hérault. Après la plainte portée officiellement contre lui le 7 décembre 1886, il est jugé en conseil de guerre quelques semaines plus tard.

A nouveau, la presse s’en fait l’écho : le même article est publié dans le Messager du Midi, édition du 20 janvier 1887, et Le Journal du Midi, du lendemain. Il fait état du conseil de guerre du XVIème corps d’armée qui a eu lieu le 19 janvier 1887 à Montpellier. Il est présidé par le lieutenant colonel du 122e de ligne, M. Guasco qui a condamné Louis, réserviste de la classe 1877 du recrutement de Rodez, à 8 jours de prison pour insoumission. Pour mémoire, en temps de paix, la peine prévue est de six jours à un an. Louis n’a pas eu le minimum ; il n’a pas eu le maximum non plus, loin de là.

Après cela les ennuis de Louis ne sont pas terminés.

Il est re-affecté au Régiment d'Infanterie de Rodez.

Et à nouveau condamné : cette fois c'est pour vol (le 2 février 1887 par le tribunal correctionnel de Montpellier, pour un mois). Et à nouveau déclaré insoumis le 12 novembre 1887 ! C'était peu après son passage dans l'armée territoriale (1er juillet 1887). Je n'ai pas de détail sur cette nouvelle affaire, mais le moins que l'on puise dire c'est que les relations de Louis et de l'armée sont assez délicates !

Pour le reste, je ne lui ai trouvé ni mariage ni décès. Un jour peut-être…

* Pour vous raconter cela, je cite la loi de 1872,

accessible dans la Bulletin des lois sur Gallica

** Je me base sur la version de 1857

J’espère ne pas avoir mal interprété les textes parfois un peu obscurs…